Un petit retour en arrière !

S’il est un sujet qui a fait couler beaucoup d’encre depuis plusieurs mois dans les ministères, les rectorats et les collèges, c’est bien celui des groupes de besoins. Le SNCL vous propose de prendre un peu de recul pour retracer l’évolution de ce dispositif et tenter d’en évaluer la pertinence.

Mesure phare du choc des savoirs initialement sous le nom de groupes de niveaux, ce système a rapidement été débaptisé pour prendre le nom de groupe de besoins. Simple modification sémantique ou modification de fond du principe ?

Face aux résultats catastrophiques des évaluations PISA en français et en mathématiques de 2022, le ministre de l’EN de l’époque, G Attal a cherché la solution miracle pour « remonter » le niveau de nos petites têtes blondes. Il a annoncé cette réforme qui consistait – sur le principe ! – à faire travailler les collégiens dans des groupes différents selon leur niveau à l’entrée au collège en fonction de leurs résultats aux évaluations de début d’année. Ce projet qui avait pour objectif de mieux répondre aux besoins de chaque élève pouvait présenter pour certains des aspects positifs. Présentés comme tels aux parents, dispensés en groupes à effectifs réduits, les cours en groupes de besoins étaient recouverts d’un certain vernis ne brillant qu’aux yeux de ceux qui ignoraient ce qui se cachait sous cette couche. Peu de collègues ont accepté avec beaucoup d’entrain de travailler selon ce principe, en toute connaissance dès le début de tous les obstacles auxquels ils allaient être confrontés.

De belles idées avaient pu germer dans l’esprit de ceux qui n’avaient pas trop réfléchi sur les conséquences ni pénétré dans un collège depuis de nombreuses années :

– on soutient les élèves le plus en difficulté ;

– on renforce les connaissances de ceux qui maîtrisent déjà très bien toutes les compétences.

– on accompagne chaque élève selon son rythme.

– on permet aux élèves de passer d’un groupe à l’autre selon les compétences travaillées.

Mais derrière cette annonce se cachait évidemment de nombreux problèmes qui n’ont pas mis longtemps à voir le jour.

Première vague de problèmes et de réactions

Nos collègues ont rapidement compris, souvent même avant l’application de la réforme, qu’une très grande homogénéité n’était peut-être pas la réponse idoine aux résultats catastrophiques des élèves de 6ème et de 5ème. Les groupes d’élèves qui devaient aller dans un groupe de « remédiation / faibles » ne représentaient pas un tiers de la classe, pas plus que ceux qui auraient pu travailler dans un groupe de « renforcement /bons ». Certes, quelques heures avaient été parsemées dans les DHG pour la rentrée 2024, mais souvent au détriment d’options telles que la chorale, les LCA (Langues et Cultures de l’Antiquité : grec et latin), certains dispositifs de soutien et autres. Et que dire de la réaction des élèves qui se retrouvent toute l’année dans les groupe des plus faibles, souvent en français et en mathématiques ainsi que celle de leurs parents ?

Et s’il s’agissait d’un passage en force ?

Mais malgré les réticences annoncées, un arrêté précisant ces nouvelles modalités a été publié le 15 mars 2024, signé de la main de la nouvelle ministre du moment, Nicole Bellouet. Cet arrêté modifiait l’arrêté du 19 mars 2015 sur l’organisation des enseignements jusqu’alors en vigueur dans les classes de collège.

Dès la préparation de la dernière rentrée, nous avons été contactés par de nombreux collègues qui se heurtaient à d’importants problèmes tant sur le principe de ces groupes que sur la disparition d’heures dédiées jusqu’ici aux options et sur aux difficultés évoquées par les chefs d’établissement pour établir un emploi du temps correct pour chaque enseignant. Et que dire de la multiplication des BMP, des besoins en temps de concertation non rémunérés, du travail en équipe obligatoire, tous les enseignants de ces deux matières devant suivre une progression commune ?

Certes un certain nombre de collèges a fonctionné cette sans mettre en place ces groupes de niveaux malgré la pression de la hiérarchie. Lorsqu’ils ont bénéficié de l’octroi de quelques heures, certains chefs d’établissement ont pu s’organiser pour soulager les effectifs des classes de 6ème et de 5ème. Mais les emplois du temps des enseignants qui ont appliqué les groupes en ont souvent subi les conséquences, le groupe classe étant éclaté par l’existence même du principe des groupes.

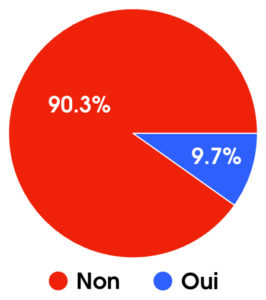

La décision du Conseil d’Etat

Face à la fronde « anti-groupes de besoins », anti « choc des savoirs », une demande d’annulation de ces groupes de besoin a été déposée auprès du conseil d’Etat qui a statué le 28 novembre 2024 : le décret a été annulé. Le conseil d’Etat a relevé qu’un ministre n’avait pas pleine compétence pour statuer sur les modifications de l’enseignement du français et des mathématiques au collège. Pour une décision aussi lourde de conséquences, seul le premier ministre était en droit de signer un décret.

Le décret du 6 avril 2025 !

Même si cette nouvelle a pu en réjouir plus d’un, la déception a été rapide. L’annulation du Conseil d’Etat portait davantage sur le principe juridique que sur le fond. Les textes ont parlé quelques mois plus tard : un nouveau décret, texte très formel, a vu le jour le 6 avril dernier. Ce dernier décret est signé cette fois par le premier ministre et confirme la possibilité de l’enseignement du français et des mathématiques en groupes d’élèves, levant ainsi tout blocage institutionnel et juridique reproché à la circulaire de l’ancienne ministre.

La ministre de l’Education Nationale avait déjà évoqué en janvier 2025 le fait qu’elle travaillerait à la poursuite des groupes en 6ème et en 5ème, mais n’étendrait pas le dispositif aux classes de 4ème et de 3ème comme cela avait été annoncé dans un premier temps. C’est ce qui a été confirmé pour la rentrée de septembre 2025.

Le SNCL salue cette relative prise de distance par rapport aux groupes de niveaux. Si notre syndicat s’est toujours montré critique vis-à-vis du collège unique, et plaide pour une meilleure prise en charge des élèves en difficulté et de l’hétérogénéité des classes, les groupes de niveaux tels qu’ils ont été mis en place ne peuvent apparaitre comme la bonne solution, au regard de l’ensemble de leurs défauts rappelés plus haut.

Un dispositif comme celui de l’heure de soutien et approfondissement, mis en place en 6ème en 2023, et hélas supprimé bien trop hâtivement par Gabriel Attal, apparait selon nous comme une solution bien plus pertinente, et mériterait d’être rétabli et généralisé à tous les niveaux.

Quel avenir pour la prépa- seconde ?

La prépa-seconde avait été instauré dans toutes les académies à la rentrée de septembre. Elle s’adressait aux élèves qui souhaitaient poursuivre leurs études au lycée mais n’avaient pas obtenu le DNB.

A la rentrée dernière, elle a accueilli 1 320 élèves dans 100 lycées. Il s’agit le plus souvent d’élèves en difficulté qui ont besoin de renforcer leurs acquis de collège pour pouvoir envisager une poursuite d’études au lycée et éviter un redoublement.

La validation obligatoire du DNB pour passer en seconde ayant été annulée, ce dispositif perdait quelque peu sa raison d’être.

De plus, on avait tendance à trouver dans ces classes un regroupement d’élèves avec souvent un an de retard, un IPS plus faible que dans les autres classes de lycée, et davantage de garçons que de filles, accentuant ainsi la ségrégation sociale.

On peut désormais se poser la question de l’avenir de ces classes. Les textes réglementaires, rejetés quasi unanimement au Conseil supérieur de l’Education et malgré tout publiés le 26 mars 2025, ont prorogé ce dispositif pour l’année 2025-2026, en tant qu’année facultative de remédiation avant l’entrée en seconde. Mais la ministre a déjà laissé entendre la fin probable du dispositif à l’issu de cette période.

Sans doute une redistribution des moyens à destination des élèves de seconde en difficulté serait-elle plus profitable, pour les soutenir dans leur entrée au lycée qui demeure une marche difficile à franchir.