Les rythmes scolaires sont au cœur d’une convention citoyenne sur les temps de l’enfant initiée par Emmanuel Macron depuis le 20 juin. Ce dernier souhaite notamment raccourcir les vacances scolaires qu’il juge trop longues et remettre sur la table la semaine de 4 jours et demi. Pour cela, il s’appuie sur les recommandations de spécialistes de la chronobiologie qui ne sont pas dans les classes et qui utilisent une science qui est tout sauf exacte. Pourquoi ne pas commencer par consulter les directeurs, les professeurs des écoles, les AESH, les ATSEM ? En clair ceux qui sont sur le terrain et qui vivent ces rythmes scolaires au quotidien.

Pour le SNCL, le problème est ailleurs. En effet, avant de penser à réduire les vacances scolaires, peut-être serait-il opportun de donner les moyens à l’école de fonctionner correctement en prenant en compte l’évolution sociétale qui se reflète dans nos classes.

En 2013, sans concerter les communes, Vincent Peillon alors ministre de l’Éducation nationale avait imposé la semaine de 4,5 jours partout en France. Devant les difficultés financières et d’organisation, les communes avaient obtenu un assouplissement de cet aménagement l’année d’après, avant que Jean-Michel Blanquer finisse par donner le choix aux communes de revenir ou non à la semaine de 4 jours en 2017.

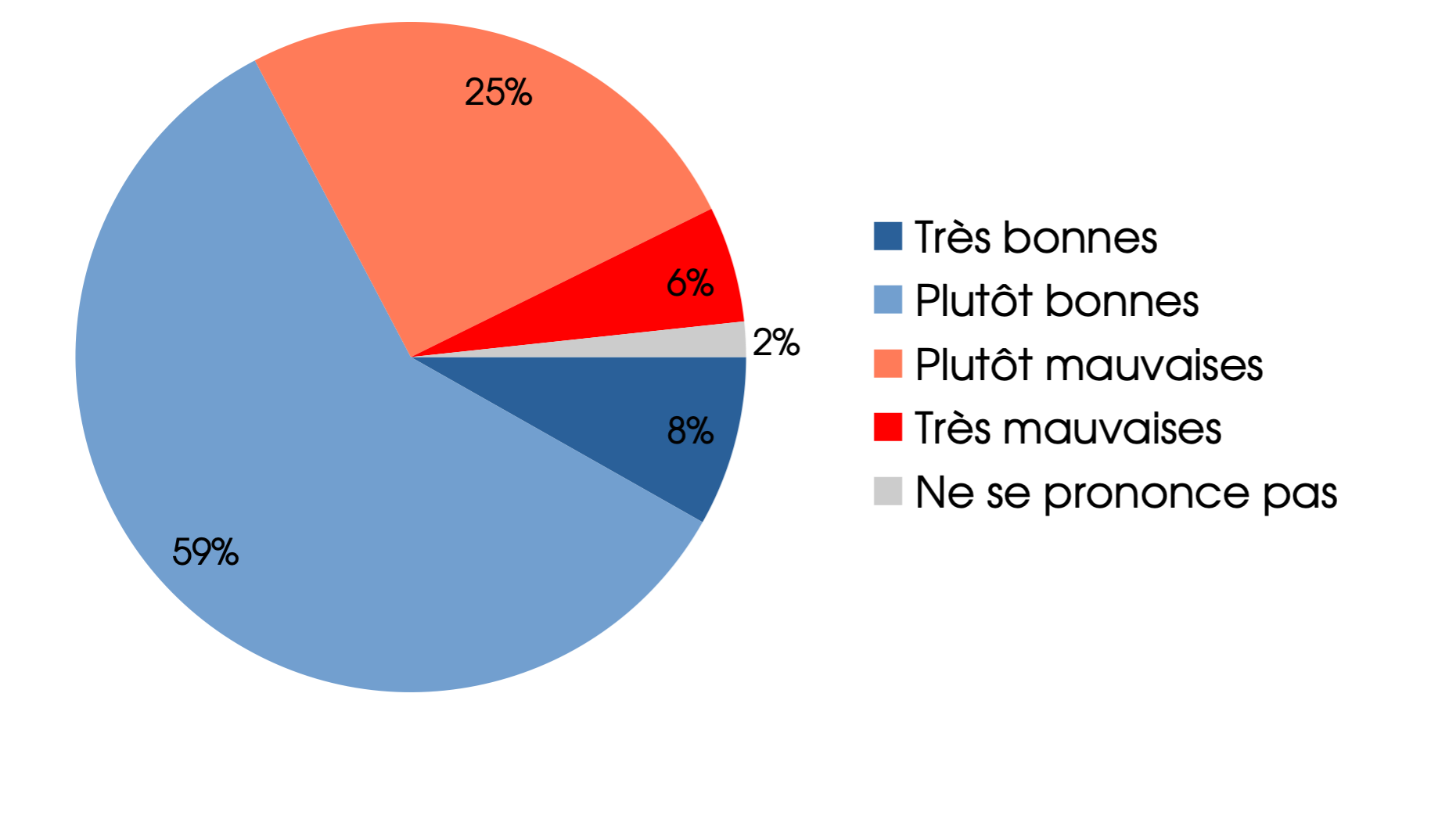

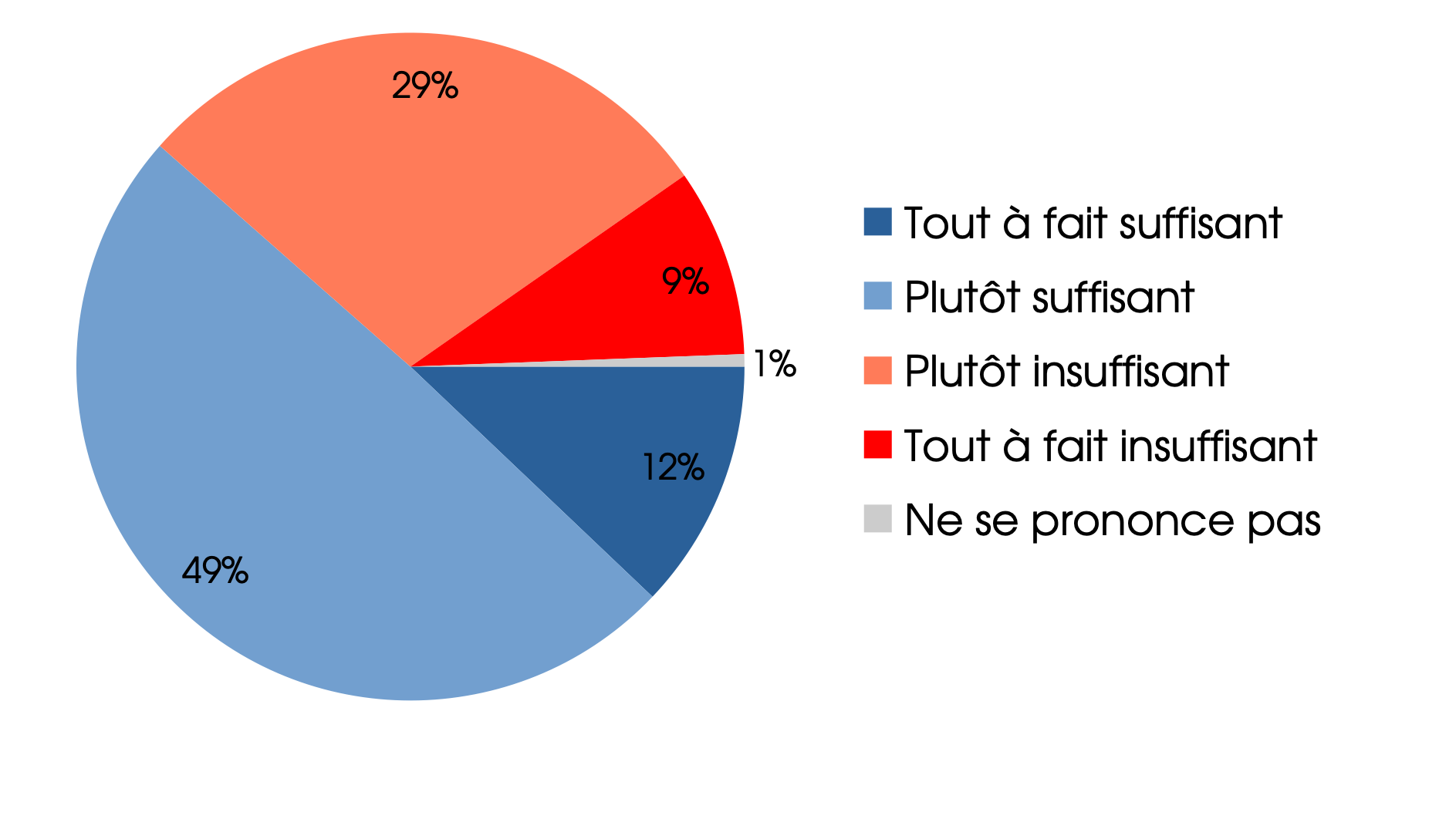

La plupart des écoles de France fonctionnent à 4 jours et pour la majorité des collègues ce fonctionnement est salvateur tant pour les élèves que pour les professeurs. Les parents concertés lors des évaluations d’école sont également majoritairement favorables à la coupure du mercredi et à celle du week-end.

Beaucoup trouvaient leurs enfants plus fatigués lorsqu’ils avaient cours le mercredi et dans les communes aux budgets serrés, ils trouvaient également que les nouvelles activités périscolaires étaient purement occupationnelles. Les communes ont fait ce qu’elles ont pu et on mesure la difficulté de recruter du personnel qualifié pour venir s’occuper d’enfants seulement 2 heures par jour. La précarité de ces emplois rend le recrutement encore plus difficile. Quant aux week-ends de 2 jours, nombre de parents apprécient cette pause de fin de semaine qui leur permet de profiter de moments en famille. Il en va de même pour les parents séparés qui n’ont parfois que le week-end, voire un week-end sur 2, pour passer du temps avec leurs enfants.

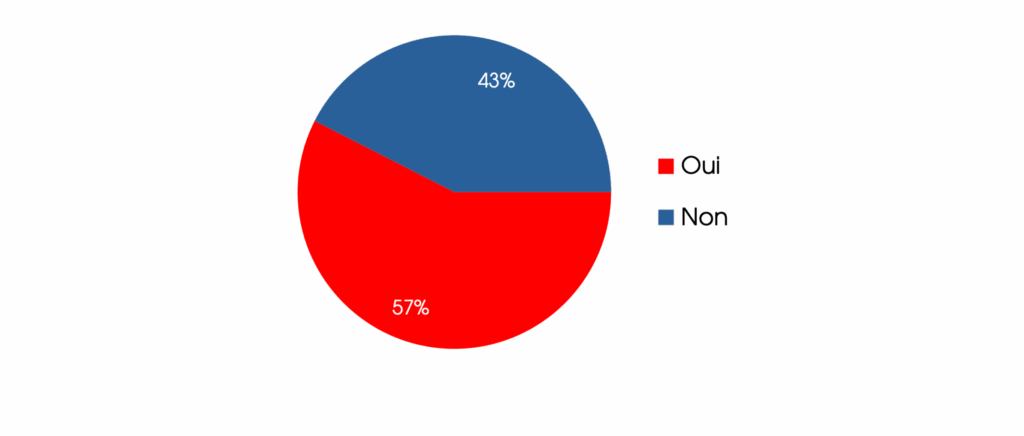

Quant aux professeurs des écoles, aux AESH et aux ATSEM qui les épaulent au quotidien, la pause du mercredi est devenue indispensable tant les conditions de travail se dégradent. A l’heure où le recrutement de professeurs est au plus mal, où les démissions et les demandes de rupture conventionnelle explosent, comment pourrait-on décourager un peu plus ceux qui tiennent encore ?

Le SNCL défend la semaine de 4 jours

Le SNCL soutient la semaine de 4 jours et demande au ministère de réaliser que les conditions d’exercice ont évolué et que le métier demande une vigilance, un investissement et une patience de tous les instants. Rares sont les classes dans lesquelles le climat de travail est calme et serein. L’inclusion des élèves sans les moyens qui vont avec, la vétusté des locaux qui fait qu’en juin et en septembre les classes deviennent des saunas étouffants dans lesquels les élèves et les professeurs sont au bord du malaise, ainsi que la gestion des élèves qui par manque d’éducation pensent pouvoir faire ce qu’ils veulent à 3 ans ne permettent plus aux enseignants de faire leur métier à savoir enseigner. Travailler dans ces conditions rend la tâche très difficile et beaucoup ne tiennent que parce qu’ils peuvent respirer le mercredi notamment.

Il est demandé à l’école beaucoup d’enseignements qui ne font pas partie du socle commun de connaissances, socle qui rappelons-le comporte l’apprentissage des savoirs fondamentaux tels que le français et les mathématiques. En 24 heures par semaine, les professeurs des écoles ont le temps d’apprendre aux élèves les compétences du socle. Mais pour cela, il faut cesser de tout demander à l’école (sécurité routière, natation, hygiène dentaire …). N’oublions pas que les parents ont aussi un rôle à jouer avec leurs enfants et qu’ils ont des obligations envers eux. Se défausser en permanence sur l’école pour pallier les carences parentales ne fait qu’enfoncer l’école.

Que le ministère permette par exemple à toutes les familles de bénéficier de séances de natation gratuites pour leur enfant, de cours sur la sécurité routière, d’apprentissage sur les règles d’hygiène de vie pour les petits (sommeil, alimentation, lecture du soir, surexposition aux écrans…) et arrêtons de reporter à l’école tout ce que les familles devraient faire de leur côté. Donnons le temps et les moyens aux parents d’assumer leur rôle. Laissons l’instruction à l’école et aidons l’éducation à la maison. L’école n’est pas là pour pallier les manquements éducatifs graves de certaines familles. La parentalité doit être une cause nationale et doit bénéficier de moyens et d’actions qui aideront les parents à remplir leurs missions éducatives.

Le SNCL souhaite que le problème soit pris à la source c’est-à-dire dans les familles afin que les parents ne voient plus l’école comme une prestation mais comme un binôme compétent au service de leur enfant. Redonnons aux enseignants du 1er degré les moyens d’instruire les élèves dans un climat serein : moins d’élèves par classe, des AESH en nombre suffisant, des conditions matérielles correctes …

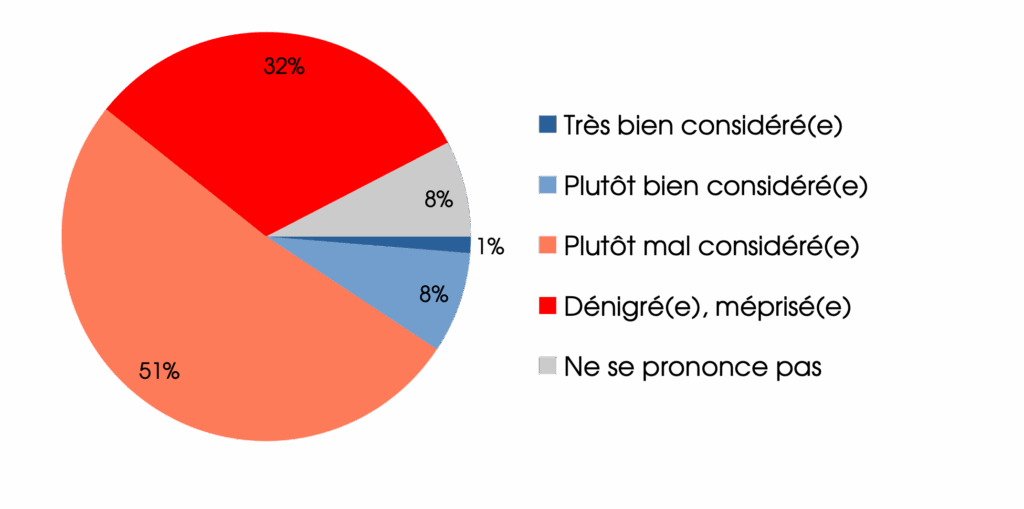

Ne pas donner en priorité la parole à tous les professeurs des écoles qui sont sur le terrain, c’est dénigrer leur expertise et leur professionnalisme. C’est permettre à n’importe qui de donner son avis sur les rythmes scolaires sans prendre en compte le fait que quel que soit le rythme, les élèves seront autant voire plus souvent en collectivité. C’est aussi encore une fois faire croire à l’opinion publique que les professeurs du 1er degré travaillent 24 heures et ont trop de vacances. A l’heure où le métier connait une crise sans précédent, il est malvenu de remettre ces sujets injustes sur le tapis.

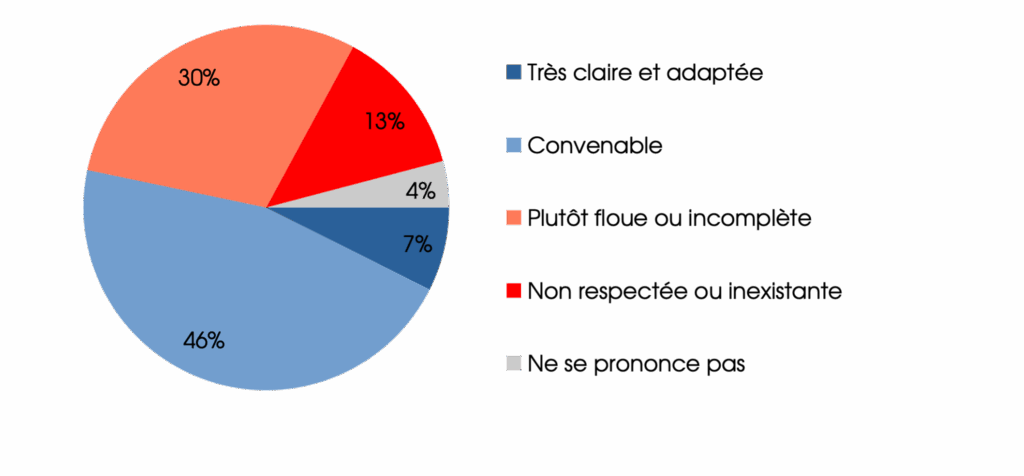

Le SNCL demande au ministère une concertation nationale de tous les professionnels des écoles afin de leur témoigner sa confiance.